ゲーミフィケーションで思うあれこれ

2013年11月18日

ゲーミフィケーション。少しこの業界の人ですと、最近では当たり前の使い古された言葉に感じる人も多いかと思います。

(業界の人以外では、聞きなれない言葉でよね。ごめんなさい。)

この業界の人ならば、改めて問いますが皆様はゲーミフィケーションって、あなたはどのような定義をされますか?

実は、この言葉、定まっていないのです。

だいたい固まっているのは、広義の意味では、ようするに、ゲームっぽくて役に立つものならなんでも。

狭義ならば、ゲームのノウハウを利用して、ユーザに体験させるための最適なフィードバック設計のノウハウのこと。

・・・広義でも狭義でも、なんだかよくわからないですよね。

そもそもここで言うゲームとはなんでしょうか?

例えばRPG。コンピュータゲームが流行る前からのRPGと言えば、ダンジョンズ&ドラゴンズに代表されるテーブルトークRPGです。

でも、テーブルトークRPGって、みんな知りませんよね。

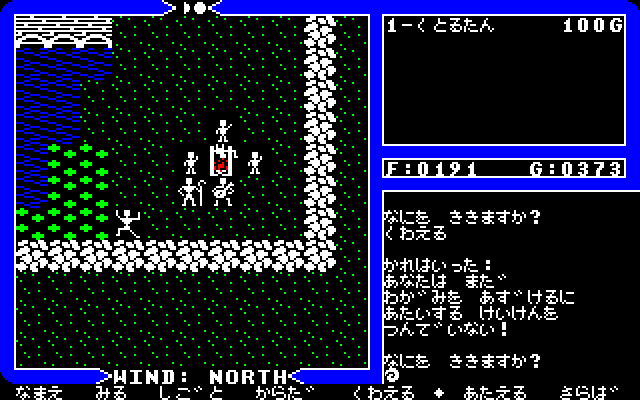

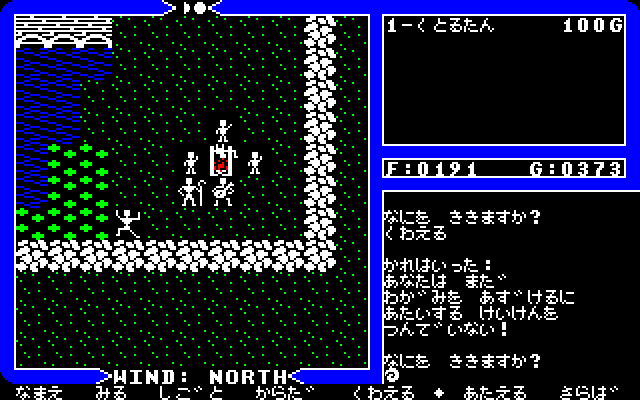

では、コンピュータゲームのRPGって、元祖は何ですか?有名なところならばウルティマかウィザードリィです。

しかし、これ、遊んだことのある人のほうが今は少数派なんですよね。

それでは、今となってはほとんど死に絶えたジャンル、アドベンチャーゲームって知っていますか?

代表的なアドベンチャーゲームといえば「ミステリーハウス」でしょうか?

・

・

・

あー違う。違う。

・

・

・

こんなものを紹介しているとどんどん本質から遠ざかります。

つまり、何が言いたいのかというと

それはゲームではないということです。

ゲーミフィケーションとはゲームではないということです。

ゲーミフィケーションとはゲームのノウハウを利用した取り組みのことです。

そして、それは体験です。

ゲームはある時期から素晴らしいインタフェースを備えました。

そのエポックメイキングはみなさんもお馴染みのドラクエです。

ドラクエはファミコンで登場しました。

それまではRPGといえばパソコンでした。

パソコンはキーボードがあり、ファミコンにはありません。

それまでのパソコンのRPGは、キーボードでコマンドを入力していました。

例えば「GO WEST」とか。

これで西に移動するわけですね。キーボードが対話のインタフェースだったのです。

ファミコンにはそれはありません。

そこで、十字キーで場所を移動し、ウインドウを表示し、あらかじめ用意された選択肢を選ぶ、コマンド選択型のインターフェースが登場したのです。

これは衝撃でした。

それまでは、難しすぎて、遊ぶこと、そのものが難しかったコンピュータゲームがだれでも手軽に遊べるゲームになった瞬間だからです。

ファミコンの登場に合わせ、パソコンのゲームもそれまでと変わり、だれでも楽しめる種類のものが増えていきました。

(全般的にファミコンよりも難易度は高めで、操作も複雑でしたが。)

ともかく、これ以降、コンピュータゲーム=ゲームはインターフェースの進化とともにありました。

例えば、個人的にプレイステーション1で最強のインターフェースをもつゲームは、このゲームだと思います。

今となってはとても低い性能のプレイステーション1でテクノ風の音楽のテンポに合わせ、VJっぽくインターフェースが小気味よく展開していきます。

(その分いろいろなところを犠牲にしたゲームでしたが)

さてさて、そして、ここまで書いて、ここから私が言いたかったことに入らせていただきます。

私はゲーミフィケーションがゲームのノウハウを利用したものであるならば、ゲーミフィケーションについて書かれたビジネス書は全く無駄だと思っています。

そもそもビジネス書を読むターゲット層は、本当にゲームが好きですか?

ゲーミフィケーションはゲームが好きで好きでたまらない人が、生み出すインターフェースの別の形です。

(と、私は思います。)

そういったゲーミフィケーションとは何か?ということです。

一時期、「Dの食卓」で一世を風靡したゲームクリエイター「飯野賢治」氏は、ゲームの表舞台から去ってしまいました。

そして、その後、彼は街角のサイネージ端末にゲームのノウハウを活かして提供していたのです。

その彼が手がけていた仕事はゲーミフィケーションという言葉がある前からのゲーミフィケーションでした。

http://www.fyto.com/services01.html

http://www.canvas.ws/jp/workshop/ws29/report.html

しかし、2013年2月、42歳の彼は故人となりました。

おそらくはゲーミフィケーションという言葉は流行り言葉で、すぐに廃れるでしょう。

しかし、ゲームが試行錯誤のすえ、生み出した優れた体験感覚やインタフェースは、今後も廃れることはないでしょう。

彼の死を惜しみつつ2013年の終わりに近づいた今日、この時を我々はより良い製品はどうあるべきか。

我々は知恵を一生懸命に絞り、次の時2014年、また次の年でより良くしていきたいと思っています。

なお、私はモンハン4のハンターランクを最近やっと開放しました。

(こんなペースでは本当に優れたゲーミフィケーションは遠いなぁと思いつつ)

(業界の人以外では、聞きなれない言葉でよね。ごめんなさい。)

この業界の人ならば、改めて問いますが皆様はゲーミフィケーションって、あなたはどのような定義をされますか?

実は、この言葉、定まっていないのです。

だいたい固まっているのは、広義の意味では、ようするに、ゲームっぽくて役に立つものならなんでも。

狭義ならば、ゲームのノウハウを利用して、ユーザに体験させるための最適なフィードバック設計のノウハウのこと。

・・・広義でも狭義でも、なんだかよくわからないですよね。

そもそもここで言うゲームとはなんでしょうか?

例えばRPG。コンピュータゲームが流行る前からのRPGと言えば、ダンジョンズ&ドラゴンズに代表されるテーブルトークRPGです。

でも、テーブルトークRPGって、みんな知りませんよね。

では、コンピュータゲームのRPGって、元祖は何ですか?有名なところならばウルティマかウィザードリィです。

しかし、これ、遊んだことのある人のほうが今は少数派なんですよね。

それでは、今となってはほとんど死に絶えたジャンル、アドベンチャーゲームって知っていますか?

代表的なアドベンチャーゲームといえば「ミステリーハウス」でしょうか?

・

・

・

あー違う。違う。

・

・

・

こんなものを紹介しているとどんどん本質から遠ざかります。

つまり、何が言いたいのかというと

それはゲームではないということです。

ゲーミフィケーションとはゲームではないということです。

ゲーミフィケーションとはゲームのノウハウを利用した取り組みのことです。

そして、それは体験です。

ゲームはある時期から素晴らしいインタフェースを備えました。

そのエポックメイキングはみなさんもお馴染みのドラクエです。

ドラクエはファミコンで登場しました。

それまではRPGといえばパソコンでした。

パソコンはキーボードがあり、ファミコンにはありません。

それまでのパソコンのRPGは、キーボードでコマンドを入力していました。

例えば「GO WEST」とか。

これで西に移動するわけですね。キーボードが対話のインタフェースだったのです。

ファミコンにはそれはありません。

そこで、十字キーで場所を移動し、ウインドウを表示し、あらかじめ用意された選択肢を選ぶ、コマンド選択型のインターフェースが登場したのです。

これは衝撃でした。

それまでは、難しすぎて、遊ぶこと、そのものが難しかったコンピュータゲームがだれでも手軽に遊べるゲームになった瞬間だからです。

ファミコンの登場に合わせ、パソコンのゲームもそれまでと変わり、だれでも楽しめる種類のものが増えていきました。

(全般的にファミコンよりも難易度は高めで、操作も複雑でしたが。)

ともかく、これ以降、コンピュータゲーム=ゲームはインターフェースの進化とともにありました。

例えば、個人的にプレイステーション1で最強のインターフェースをもつゲームは、このゲームだと思います。

今となってはとても低い性能のプレイステーション1でテクノ風の音楽のテンポに合わせ、VJっぽくインターフェースが小気味よく展開していきます。

(その分いろいろなところを犠牲にしたゲームでしたが)

さてさて、そして、ここまで書いて、ここから私が言いたかったことに入らせていただきます。

私はゲーミフィケーションがゲームのノウハウを利用したものであるならば、ゲーミフィケーションについて書かれたビジネス書は全く無駄だと思っています。

そもそもビジネス書を読むターゲット層は、本当にゲームが好きですか?

ゲーミフィケーションはゲームが好きで好きでたまらない人が、生み出すインターフェースの別の形です。

(と、私は思います。)

そういったゲーミフィケーションとは何か?ということです。

一時期、「Dの食卓」で一世を風靡したゲームクリエイター「飯野賢治」氏は、ゲームの表舞台から去ってしまいました。

そして、その後、彼は街角のサイネージ端末にゲームのノウハウを活かして提供していたのです。

その彼が手がけていた仕事はゲーミフィケーションという言葉がある前からのゲーミフィケーションでした。

http://www.fyto.com/services01.html

http://www.canvas.ws/jp/workshop/ws29/report.html

しかし、2013年2月、42歳の彼は故人となりました。

おそらくはゲーミフィケーションという言葉は流行り言葉で、すぐに廃れるでしょう。

しかし、ゲームが試行錯誤のすえ、生み出した優れた体験感覚やインタフェースは、今後も廃れることはないでしょう。

彼の死を惜しみつつ2013年の終わりに近づいた今日、この時を我々はより良い製品はどうあるべきか。

我々は知恵を一生懸命に絞り、次の時2014年、また次の年でより良くしていきたいと思っています。

なお、私はモンハン4のハンターランクを最近やっと開放しました。

(こんなペースでは本当に優れたゲーミフィケーションは遠いなぁと思いつつ)